きっかけは少し前の休日の朝、5分以内の停電が何度かありました。

早い朝ではありませんでしたが、まだ眠ってました。突然無音になると目が覚めるものですね。日頃全く気にならないEHEIM2215のモーター音ですが、音が消えた瞬間にハッと目覚めます。一瞬何事か判らないんですが、再び電気が繋がるとフィルターのカタカタ音で飛び起き電源プラグを抜きました。

これまで外出中に停電にあう事がなかったのが不思議です。フィルターは水位よりは下に設置していますが、水槽台の高さが36cmと低い事と、ホースの長さが適切ではなかったためサイフォンの原理が働かず非常に危険な状態だった訳です。

今後危険にさらされる事がないように60cmの高さの水槽台を購入しました。

ただ、30cm✕30cm✕高さという台が精神的にも不安定な気がして、45cm✕30cm✕60cmの商品を選びました。

後は休日に水槽の水を大きなバケツに移して・・・と作業手順を考えていたんですが、水槽の寿命ってどれくらいなのかが気になり始め、調べると「数年~10数年」だったり「淡水魚の水槽でおよそ4~6年が買い替え目安」とか・・・

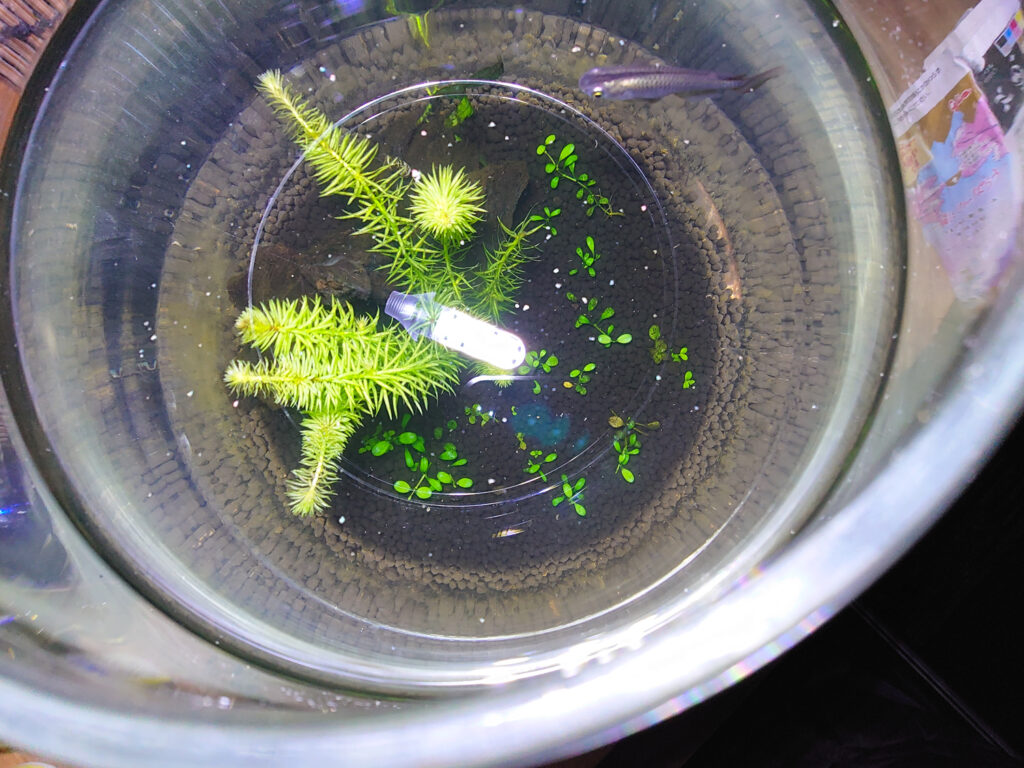

シリコンの状態は特に大きな劣化はない状態だとは思いましたが、2011年に購入とかなり古いので安全のために45cm✕30cm✕30cmの水槽を購入しました。45cm✕30cm✕40cmと悩みましたが価格差がかなりあったのでハイタイプは諦めました。

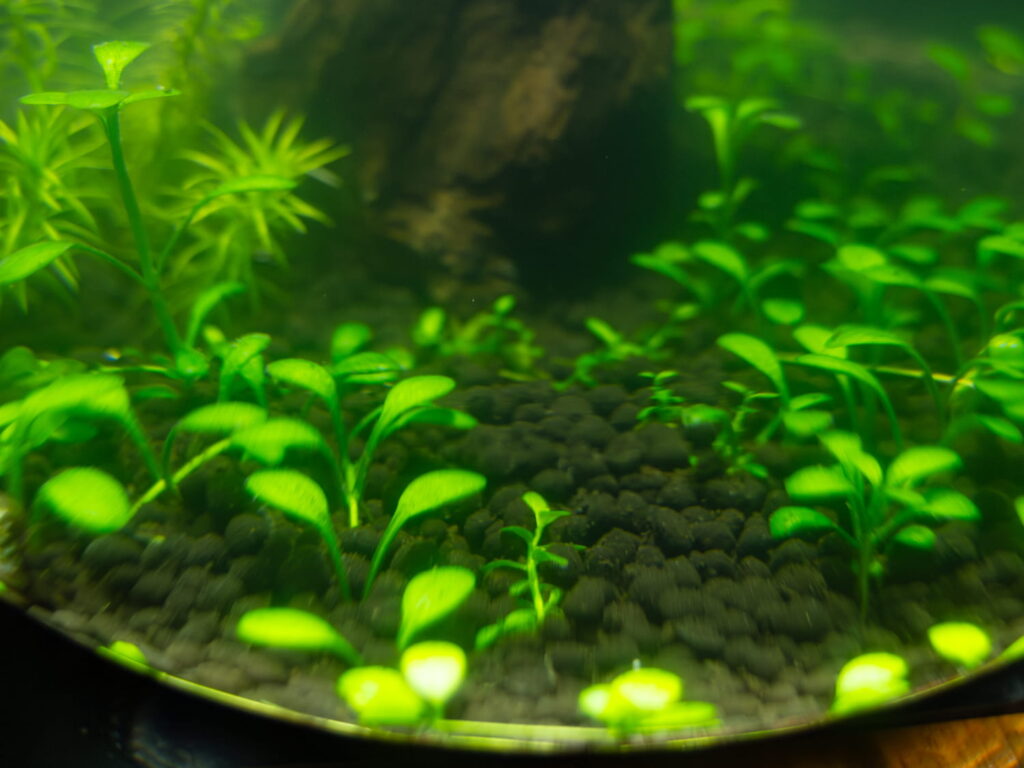

引っ越しは無事に終了し、魚たちも皆元気です。少し広くなったので伸び伸びしているようにも見えます。全てではありませんが、砂を洗いながら入れたのが良かったのか、硝酸塩濃度も下がりました。

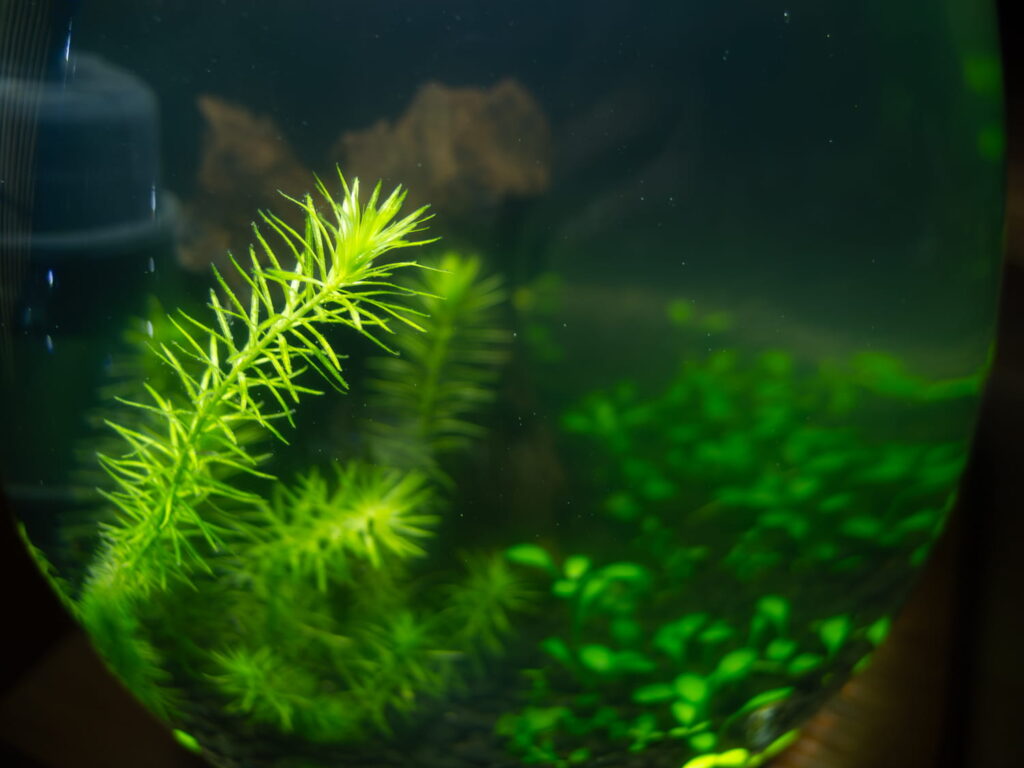

EHEIM2211を使用していた頃です。本体のサイズも小さいし、ホースの長さ等の設置も普通だったので、サイフォンの原理は働いていました。もう少し高低差がある方がスムーズではあると思います。

2021年5月撮影。水槽の水換えをしていると必ず邪魔な場所で寝そべるマロン。

マロンと過ごした日常が、どんどん思い出に変わってしまうのが何だかとても寂しい気持ちになります。

最後にメダカ水槽ですが、ようやくバクテリアが定着してくれたようで、亜硝酸塩が検出されなくなりました。底床を入れたのが良かったのかな?と思ってます。