先日、古いデジタル電波時計の置き場所を変えるために、ACアダプターを外して、ついでに掃除をしておりました。

よくよくACアダプターを見ると、ACアダプターへの接続部分や本体へ接続するプラグへの接続部分から銅線が剥き出しに!?

コードの皮膜が経年劣化で、朽ちてもろくなってます。

少なくとも2005年以前から使っており、時計なのでこれまで常に通電状態です。よく何事もなかったと驚いています。

とりあえず、電源は抜いて使用をやめてました。

代わりで使える電源アダプターを調べて、出力:DC6V 500mAと同じ出力のACアダプターをAmazonから入手しました。

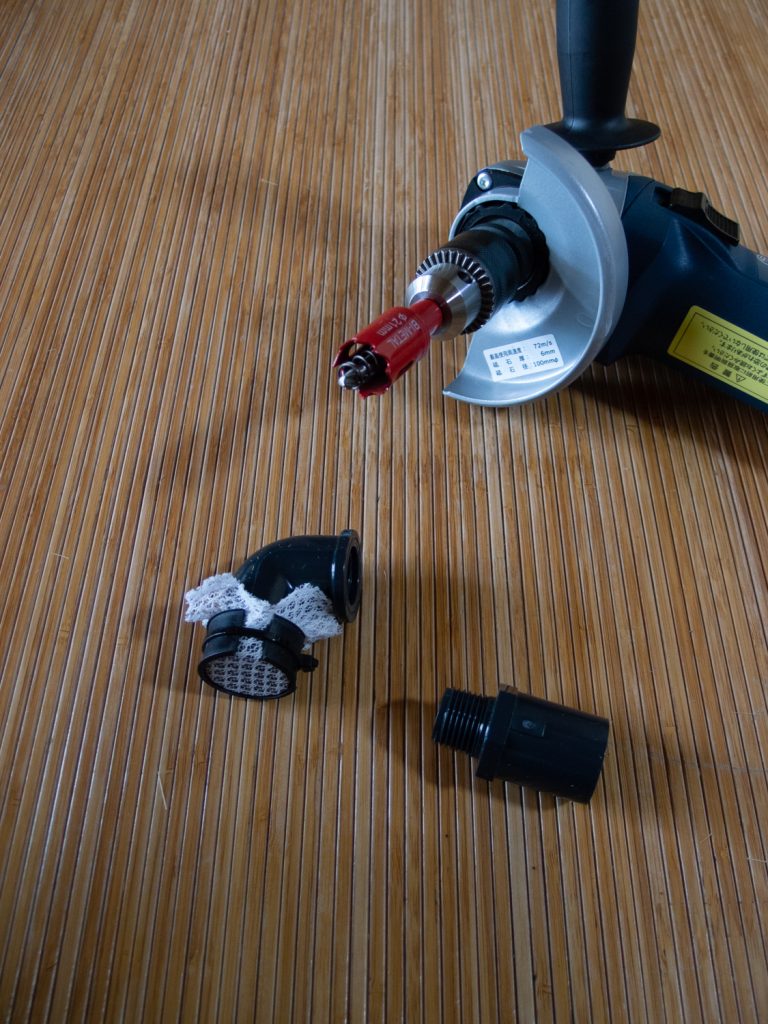

写真は、現物ではありませんが、同じACアダプターをwebで探しました。現物もほぼ同じ状態でした。差し込みプラグ側もこんな感じに破損していました。

このタイプのACアダプターはコードが細いので余計に破損しやすそうですね。

心配なので他に同様の古いACアダプターが使われていないか家中を早急に調べてみようと思います。